AZ 맞은뒤 마비..아빤 오늘도 '이의신청서' 들고 모래밭 간다

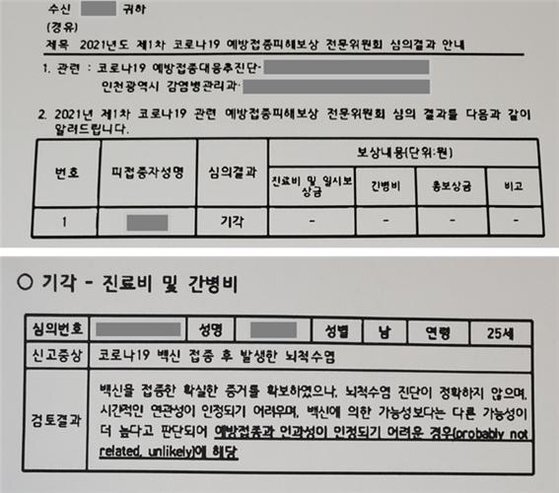

“마지막까지 희망을 갖고 기대해봐야죠.” 지난달 30일 인천시청 정문 앞. 희망을 얘기하는 김두경(55)씨의 목소리는 떨렸다. 그의 손에는 글씨가 빼곡한 종이 한장이 들려있었다. 아스트라제네카(AZ)백신을 맞은 뒤 쓰러진 아들 김호영(가명·26세)씨를 대신해 질병관리청을 상대로 한 이의신청서였다. 아버지는 약 한 달 반 전, 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방접종 피해보상전문위원회가 호영씨의 증상은 예방접종과의 인과성을 인정하기 어려운 경우라고 밝힌 것에 이의를 신청한다고 했다.

작업치료사로 일하던 호영씨는 지난 3월 직장에서 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞은 뒤 일상을 잃었다. 아들이 쓰러진 뒤 아버지는 휠체어에 아들을 태우고 수도권 병원을 전전했다. 사지의 70~80%를 제대로 쓰지 못하는 아들을 낫게 할 방안을 찾아 헤맸다. 아버지의 분투가 빛을 본 걸까. 호영씨는 위기를 수차례 넘긴 뒤 퇴원해 최근 재활치료에 힘쓰고 있다. 아직 다리를 심하게 떨고 힘이 없지만, 지팡이를 짚고 부축을 받으며 조금씩 걷을 수 있게 됐다. 아직 말은 어눌하지만 두통과 구토 증상은 사라진 상태다.

━

‘걸음마’부터 다시 시작한 아들

아들의 상태가 호전됐지만, 아버지는 마음 아픈 날이 많다. 급성 횡단성 척수염 진단을 받은 아들이 언제쯤 재활을 마치고 일상을 회복할 수 있을지 장담하기 어려워서다.

최근엔 매일 오후 아들을 데리고 인천 무의도 해수욕장으로 향한다. 발바닥에 감각이 없는 아들이 바닷가 모래를 밟으며 촉각을 되찾았으면 하는 바람에서다. 지팡이를 짚고 걷는 모습을 다른 이에게 보이고 싶지 않은 아들을 위한 조치이기도 하다. 서울 건축현장에서 인천시 미추홀구에 있는 집으로 와 아들을 태우고 다시 무의도로 가는 강행군이지만, 아버지는 더 많은 걸 해주지 못한다는 생각에 피로를 느낄 겨를이 없다고 했다.

━

재심의 결과에 희망 품는 부자

그러는 사이 호영씨의 병원비는 어느덧 2400만원을 넘었다. 부자는 질병관리청의 재심의에 희망을 품고 있다. 백신과 관련이 없다는 통보를 받고 바로 이의신청을 하지 않은 것도 한 번뿐인 재심 기회를 놓치지 않기 위해서였다. 관련 자료를 모으는 데까지 모으고 싶었다고 한다. 비슷한 상황에 놓인 백신 접종자 가족에게도 상황을 공유하고 조언을 구했다.

언제 완치될지 모르는 아들의 증상과 백신 접종이 시간적 선후 관계가 성립하기 어렵다면 최소한 연관성은 인정해줘야 하는 것 아니냐는 게 아버지의 주장이다. 호영씨의 이의신청은 질병관리청의 피해조사반 회의와 피해조사 전문위원회를 거쳐 이번 달 말 최종 결정이 나올 전망이다.

정부는 지난 4월 30세 미만은 AZ 백신을 맞추지 않기로 한 데 이어 지난 1일 AZ백신 코로나19 예방접종 연령 제한을 기존 30세 이상에서 50세 이상으로 높였다. 50세 미만에서는 접종 이득보다 혈소판 감소성 혈전증(TTS) 발생으로 인한 위험이 크다는 판단에서다.

아버지는 이번에도 질병관리청이 같은 답변을 되풀이하면 행정소송까지 각오하고 있다고 했다. 심한 스트레스로 정신과 상담까지 예약한 아들을 위해 할 수 있는 건 다 해보겠다는 아버지. 그의 의문과 호소는 상식을 벗어난 게 아니었다. “젊은 애들은 이제 AZ 백신 안 맞잖아요. 자꾸 연관성이 없다고만 하면 정부를 믿고 맞은 우리 애에겐 그게 다 상처에요. 아이에게 힘을 주지 못할망정 더 아프게는 안 했으면 좋겠어요.”

심석용 기자 shim.seokyong@joongang.co.kr

Copyright © 중앙일보. 무단전재 및 재배포 금지.

- 딸 펑펑 울린 "춤 출까?"…전신마비 아빠는 21년 전 약속 지켰다(영상)

- "여자애들 조건 돌리는중" 현실은 드라마보다 더 무서웠다

- 바이크 타는 장길산 온다, 숨은 적 기절시킬 韓에델바이스

- 미성년 딸에게 남긴 15억, 재혼한 전처가 손 못대게 하려면

- 김부선 "이재명, 네가 뭔데 서면조사? 3년 버티기 골때린다"

- 이번엔 양재동서 '이천쌀집' 우르르…4대그룹 MZ 요동친다

- MIT 뒤집은 자소서 주인공···최연소 KT임원 "숙명" 외친 까닭

- 대박나거나 망신 당하거나···개발도상국의 '토종백신 도박'

- 김연주 남편 임백천 확진···'나는 국대다' 결승 앞두고 판정

- 엉덩이탐정 쫓는 고길동…요즘 정치판 표심잡는 유쾌한 방법